<左は春宮の二之御柱、右は秋宮の一之御柱>

『古事記』神話の中で、タケミナカタが敗走して諏訪の地に留まる物語は、奇妙としか言いようがありません。オオクニヌシの系譜にないのに唐突に登場し、以後どこにも登場しません。しかし、諏訪の人びとは敗走した情けないこの神を祀り崇めています。

神話のなかと現実の信仰の場では、タケミナカタのイメージは大きく異なりますが、この不思議を合理的に説明できる理屈はあるのでしょうか。諸説あるが……。

▽ 何らかの史実が反映されているとする説

― タケミナカタに象徴される出雲族が天孫族に追われて敗走し、そのまま居ついて諏訪の豪族になったとする『古事記』神話に沿った解釈。でも中央から見れば敵地の諏訪大社が破壊されずに残っているのは整合しない。

― 遥か昔に出雲族が日本海から姫川経由で南下して諏訪一帯に入植し出雲系の文化を持ち込んだ史実の反映。

― ヤマト王権と地方勢力の政治的対立を反映した服属神話。

▽ 端から創作であるとする説

― 有力氏族の中臣氏の守護神であるタケミカヅチの活躍を印象づけるため。

― タケミナカタはもともと諏訪の地場の神だが、政権基盤を盤石にしたいヤマト王権が、豪族の勢力を削ぐため、神話の中で損な役回りを負わせた。

どの説にしても、それが何故諏訪なのでしょうか。これらの説では謎は解けそうにありません。

平安時代後期の今様を集めた『梁塵秘抄』では、次のように諏訪の神を堂々たる武神として描いています。

<関より東の軍神、鹿島香取諏訪の宮、また比良の明神安房の州、滝の口や小鷹明神、熱田に八剣、伊勢には多度の宮>。

タケミナカタが諏訪に封じ込められるという物語からは、隠れ里や隠棲の国としての信濃がイメージされますが、691年(持統天皇5年)には朝廷が龍田風神とならんで須波神(諏訪神)に勅使を派遣して祭祀を行なっており(文献上の初出)、当地は単なる隠れ里だけではなかったようです。すでに風や水の神として朝廷の強い畏敬をつないでいたと見られます。

『古事記』編纂当時の現実政治の世界では、諏訪は政権中央から忌避されるような地域ではなかったし、むしろ都にあたいする要域と見做されていたようです。そこにこの謎解きのヒントがあるわけですが、その前にまずは諏訪大社がどういう歴史を歩んできたのか、概括してみたいと思います。

諏訪湖と諏訪の神

〇 「諏訪大社」は、構成する4社が広域に離れて鎮座する異色の「一宮」です。諏訪湖を挟んで南側に上社の本宮と前宮、北側に下社の秋宮と春宮がありますが、何と両社の距離は十数キロも離れています(これは大いなる謎)。

飛鳥時代にあっても下諏訪の地は中山道と甲州街道の交点で、交通の要衝地のため、都から離れていても諏訪は大変に繁栄していました。

〇 「諏訪大社」の祭神は、由緒書によると建御名方命と八坂刀売命の二柱です。

タケミナカタは、『古事記』では建御名方と表記しますが、『続日本後紀』や『文徳実録』などでは建南方としています。『日本書紀』には登場しません。

『延喜式』には、諏訪神社の名ではなく南方刀美神社2座としてリストアップされて おり、このミナカタトミは、タケミナカタの母神であるとする伝承があります。

真冬に諏訪湖では上下両社を結び付ける氷堤と呼ばれる自然現象が発生し、これを御神渡り(おみわたり)と称し、通説では上社の男神タケミナカタが下社の妃神ヤサカトメのところに通うものとされていますが、さにあらず。

現実世界では上社本宮で男神、前宮で妃神、下社の秋宮・春宮の両宮で両神を祀っていて何ともややこしい。

〇 『古事記』で、タケミナカタは出雲から諏訪に敗走し、諏訪の地から離れないことを誓い服従した神として描かれているせいか、神無月にあっても、諏訪の神だけは当地にとどまるという(諏訪においては神有月)。諏訪にとどまったタケミナカタはヤサカトメと結婚し現在の祭神の形に繋がるとされています。

諏訪および信濃の歴史

〇 長野県和田峠で採掘された(鏃の先に使われた)黒曜石が日本海側の遺跡で発見されている一方、新潟県糸魚川市の姫川流域でとれる硬玉ヒスイが信濃の遺跡で発見されています。これは石器時代から、日本海側と信濃を結ぶ道(塩の道)があって運ばれ証拠とされます。

〇 『古事記』において、オオクニヌシが自らの子と語るタケミナカタ(諏訪大社の祭神)が出雲国から州羽(諏訪)に逃げたという神話も、この道の存在を物語っていると考えられます。この神話は、昔から稲作・金属文化の出雲とヒスイ産地の姫川との間で交易・交流があり、さらに新潟と諏訪がこの塩の道で結ばれていたことを物語っているのでしょう。

〇 もともと九州北部を根拠地とした安曇族の一部は、日本海を北上して糸魚川から姫川を遡り、塩の道を通り、高瀬川流域を開拓して安曇野とした模様。彼らは遅くとも6世紀までには当地に入ったと考えられています。穂高神社(峰宮は奥穂高岳頂上)は彼らの末裔が祀った神社。

〇 塩が運ばれた千国街道は無土器時代にまでさかのぼり、塩が運ばれる以前から海と山を結ぶ代表的な交易の道だった。

信濃では、太平洋側から入る塩のことを「上塩」とか「南塩」と呼び、日本海側から入る塩のことは「下塩」とか「北塩」と呼び、「塩尻」という地名は、上塩と下塩との移入路のターミナルに由来があるようです。

〇 信濃では、4世紀の後半、更埴地方で古墳文化が始まり、将軍塚古墳などが築造されています。また、諏訪では、5世紀半ば、上社本宮境内に墳墓が、また6世紀半ばには上社前宮境内に狐塚が築かれています。

その後、7世紀を過ぎる頃から天竜川方面から前方後円墳などの築造が北上し、700年には下社秋宮境内に前方後円墳青塚が築造された。8世紀前半には諏訪地方全般に小円墳群が盛んに造られる。

このような考古学的事実から、8世紀初頭には下社の領域に大和朝廷の勢力が及んだ可能性が考えられ、やがて上社もその影響下に置かれたとみられます。

しかし、6世紀半ばまでの上社には古い形式の主権が存在した可能性が高く、次項に述べるようなミシャグチ信仰の名残が継続していたと考えられます。

以上のように、信濃および諏訪の地は、古代より物品・祭祀・文化・技術が行き交う交通の要路にあり、ヤマト王権の羨望の眼差しが注がれていたことは間違いないでしょう。

ミシャグチ信仰と祭政体の交代、諏訪社のその後の歴史

〇 タケミナカタは、「タケ(建)、ミ(水)、ナ(の)、カタ(潟)」を意味する諏訪湖の水神とされますが、敗走した神なので地元では不名誉として評判が悪いようです。地元が認める原初の諏訪大神はタケミナカタというよりは、縄文時代から中部地方全域に広く分布していた「ミシャグチ神」ということかも……。

ミシャグジ神は、巨木・巨岩・尖った石・棹などに降りてくるナイーブな自然神でした。

〇 諏訪大社には、有名な御柱祭があります。社殿の四囲には社殿を圧して16.7メートルの巨木が立っています。樅の巨木の樹皮を剥いだもので、その一面は三分の一も平たく磨り減っており、上社は八ヶ岳の御小屋山より、下社は霧ヶ峰山中の観音沢から、人力だけで曳下ろして曳行されてきた長い道中を物語っています。

日本海沿岸には、三内丸山遺跡の六本柱や寺地遺跡の柱列群、出雲大社の金輪造りの三本柱など、巨木を立てる文化が存在しており、この諏訪の御柱も縄文時代から日本海側で続く巨木信仰の名残と思われます。

〇 上社前宮が鎮座する「神原(ごうばら)」と称された場所は諏訪信仰発祥の地とされ、さらに昔は、縄文時代以来の原始的な「ミシャグチ信仰」があり、土地の豪族守矢氏によって洩矢神が奉斎されていたようです。ちなみに、御頭祭は縄文以来の狩猟的な性格をもっとも色濃く残している諏訪らしい祭です。

〇 その後、新たな信仰を持つ大祝(おおはふり)が現身の諏訪明神として現れます。守矢氏は諏訪明神の進入に抵抗したが、結局、足長手長などの先住の神と共に征服されたと伝わっています。主導権は大祝の手に渡ったが、守矢氏は滅ぼされることなく、侵入者である諏訪神氏(のちの諏訪氏)は大祝として、守矢氏は神長官(じんちょうかん)として両者共存状態で当地の祭政を執行していきます。

さらにその後、大和政権が中央集権体裁を整える中で、原始的祭祀を嫌う中央の意向が働き前宮の前に本宮が造営されます。

〇 そして奈良時代初め頃までに、典型的な大和系神社として下社が造営された模様です。

上社には諏訪氏(神氏)、下社には金刺氏と異なった大祝がいますが、8世紀頃に南方刀美という個人神の神格が大祝によって世襲されるようになったらしい。

諏訪大社は、須波神から南方刀美(タケミナカタ)神に神格が交代したことになります。

平安時代中期以降は、中央との太いパイプを有した大祝の活躍などにより、武神・軍神としての神威が高まり、前述のように『梁塵秘抄』では「関より東の軍神、鹿島香取諏訪の宮」と記されるまでになります。そして11世紀、下社の大祝は上社とともに、一党は武士団化し、大名諏訪氏に変貌します。

高い神格を得て、諏訪社は平安時代後期には信濃国一宮として多くの崇敬を集めます。

〇 室町時代には上社、下社の間で抗争が続き下社は滅亡、下社大祝の金刺氏は姿を消した。

戦国時代になると、諏訪大社は戦乱で荒廃した。その後、甲斐武田氏によって再興されるもつかの間、織田の軍勢によって上社が焼き払われ社殿形式はまったく失われてしまいます。

〇 徳川時代になると、飛鳥の昔から続いた祭政体は完全に分離し、政治的要素は徳川政権の一小藩諏訪氏に移り、まず前宮の政治的重要性が失われ、わずかに残った祭祀は社僧の勢力下におかれ、明治の神仏分離で仏教的要素とともに伝承された祭祀も大半が失われた模様。

社殿の概要

諏訪大社の最大の特徴は、大和国一宮の「大神神社」や武蔵国の「金鑚神社(かなさな)」と同様に、本殿がなく神体山や樹木などの自然物に神憑りする神が祀られていることです。

1.上社前宮

〇 前宮は自然崇拝の地であり、ミシャグチ信仰の名残を残し、「諏訪大社」4社の中では静寂に包まれ今も原初の息吹が感じられます。

社殿の眼下には諏訪盆地が展開し実に心地良いが、さらに、古代の諏訪湖は今より3倍も広く、前宮の際まで湖水が迫っていたことを重ね合わせてみれば、原初の息吹を一層深く体得できます。

<小高い前宮の境内から望む諏訪の街>

〇 正面鳥居の奥は丘陵地で「神原」と称し、神とされた大祝の住まい即ち古代の神殿が並んでいた場所とされています。吹抜け構造の「十間廊」と「内御玉殿」が建っており、十間廊は祭政が行われた場所、内御玉殿には諏訪明神の祖霊が宿る神宝が安置されていたようです。

大祝は「諏訪明神に神体なく大祝をもって神体となす」といわれ、現身の神でした。「神原」には多くの建物があったようだが室町時代に大半が消滅したという。

〇 参道は十間廊と内御玉殿の間を抜け、長閑な丘陵の坂道を200メートルほど上って行った先のこんもりとした森の中に、妻入拝殿と切妻平入本殿が鎮座しています。これらは室町時代に「神原」から移転されたもので、現在の上社前宮の社殿です。

<「神原」を抜け、前宮社殿への上り坂>

2 上社本宮

〇 前宮から約2キロ西へ向かうと、標高1650メートルの守屋山を神体山とする本宮があります。守屋山は入笠山や杖突峠から続く南アルプスの前衛山塊です。

東面する大鳥居より「布門」と呼ばれる長い廻廊を進むと、布橋の左側に四脚門を挟んで東西の宝殿が並び、四脚門の北側には大きな神楽殿が見えます。なおも進み、塀重門の先の入口門をくぐって神域へ入り、東へ折り返すと参拝所があり、神と正対することになります。これはまことに不思議な参拝ルートです。

<布門と呼ばれる長い廻廊>

〇 参拝所から「斎庭」を挟んで、幣拝殿と左右の片拝殿が建っており、その奥に本殿はなく「神居」という空間があります。本来ならばその先、東方向に神体山の守屋山があるはずですが、果たして神体山は90度右の南方向となっていて仰天してしまいます。

迷路のような「折り返し参道」を含め、この謎に迫ってみましょう。本殿に準ずる東西の宝殿と四脚門に注目すると、その解が見えてくる……。

〇 境内を子細に眺めれば、四脚門(東西宝殿の中央部)から守屋山に至る軸線が浮かび上がります。昔は、境内北側にある神楽殿の位置が拝殿になり、四脚門(東西の宝殿)を介して神体山を拝んでいたようです。その軸線の山側には硯石という巨石の磐座があります。大祝が四脚門から登っていった磐座だと伝わります。昔の礼拝軸は、四脚門・東西宝殿から南の守屋山を拝する南北軸であったということが確実と言えるでしょう。

〇 南北礼拝軸を補強する材料がもう一つあります。

神域の四隅に立つ御柱は当社の象徴だが、この配置には規則性があります。下社も含め、御神体に向かって手前右隅に一之御柱を立て、時計回りに二、三と続き、四之御柱を奥の右隅に立てています。しかし現在の本宮の東西軸では手前右隅が四の御柱になるし、「折り返し参道」は、一旦、御柱で囲われた神域の外へ出てしまい、まことに妙な塩梅です。やはり、本来の礼拝軸は南北方向だったと考えられるわけです。

〇 1582年に織田信長の兵火によって社殿が焼失した後、新築された社殿群が現在の姿の原形となったらしい。その際、採られた「折り返し参道」では一旦、神域外に出ることを余儀なくされてしまった……。

<上社本宮境内図>

<上社本宮境内図>

<上社本宮の北参道側から望む塀重門>

3 下社秋宮・春宮

〇 さらに奈良時代初め頃までに、典型的な大和系神社として下社が造営されたと言われます。

秋宮と春宮は、中山道でもっとも賑わった下諏訪湯之町の宿でつながっており、往古の当地は、中山道と甲州街道の交錯する要衝地として早くから繁栄していたようです。

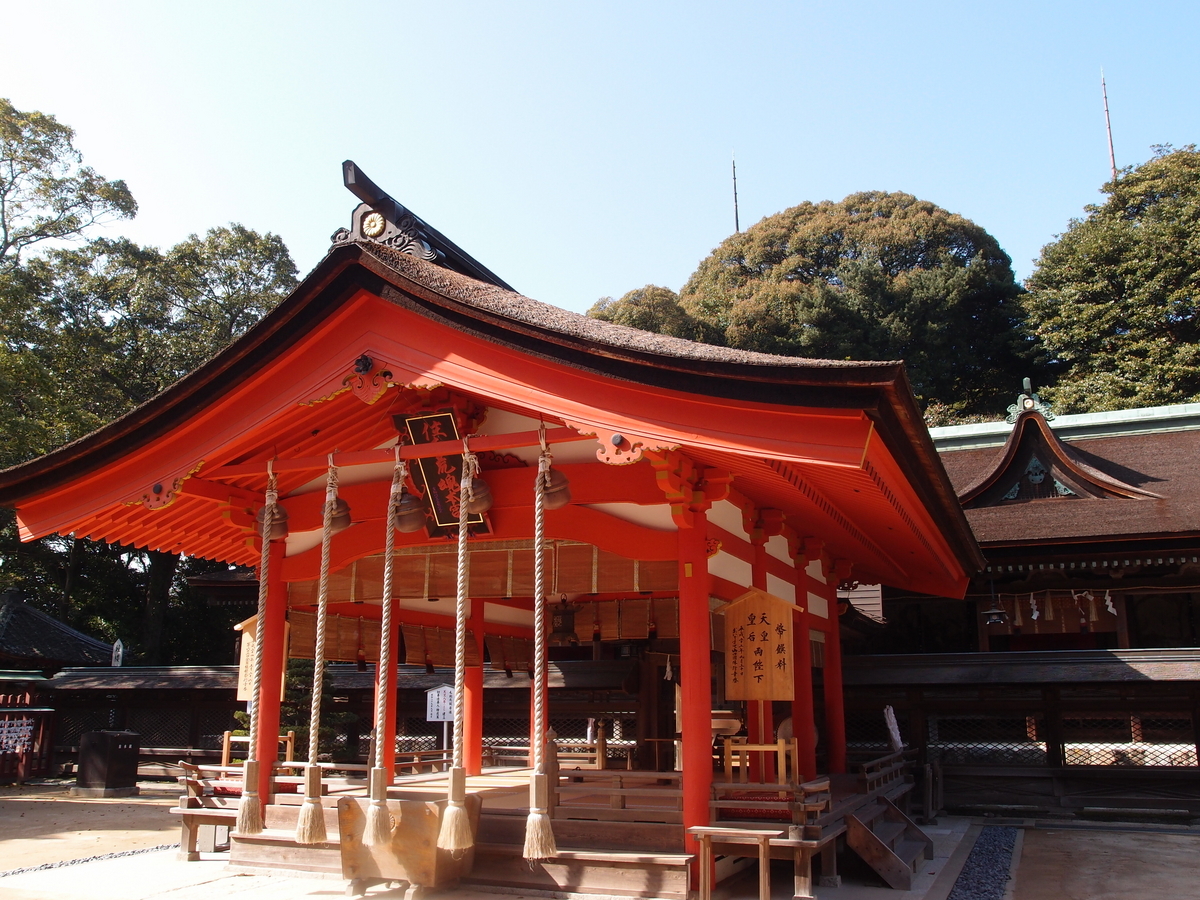

〇 秋宮境内に入ると、「温泉手水」があって、もうもうと湯けむりをあげている。神橋を渡り、鳥居をくぐると樹齢800年の「根入杉」が天をついて立っている。その背後に立派な神楽殿が構える。注連縄が大きい。神楽殿前の狛犬は青銅製で高さは170センチあり日本一。

〇 神楽殿の後方には楼門造りの幣拝殿と両翼に片拝殿が並ぶ。その奥は東西の宝殿があり、あいだに「御神木のイチイ」が祀られている。

〇 春宮と秋宮は社殿の造りが酷似しており、ともに幣拝殿の内部は精緻な彫刻と荘厳な設えが施され大社の風格がある。本殿がなく御神木を御神体として祀り古式を残しているのは共通。春宮で異なるのは、東西の宝殿のあいだに祀られる御神木が「杉」になること。

さて、以上を踏まえて、いよいよ唐突にタケミナカタが諏訪に敗走する謎について紐解いてみたい。以下は栄原永遠男氏らの論考を参考にしました。

国譲りにタケミナカタが登場する謎

7世紀後半、律令制度が整えられつつある中、新益京(あらましのみやこ、藤原宮)とは別に、天武による副都計画(難波と信濃)が持ち上がっていた。

難波は瀬戸内海(海の道)を管理するためと理解できるが、不思議なのは信濃。なぜ突然、信濃が注目されたのだろうか。

1.『日本書紀』の記述と天武天皇による複都構想

〇 以下のような『日本書紀』の記述を素直に読めば、天武天皇が複都制を構想し、その方向にそって信濃に使者を派遣した可能性は高いと考えられます。『日本書紀』には、その前提となるような記述はなく、突然、都の予定地として浮上したようになっています。

683年12月・・・天武が、都城や宮室は1ヵ所だけでなく、2、3ヵ所あるべきとして、まず難波に都を造るべしという詔を出した。

684年1月・・・使者を畿内に派遣して都を造営するのに適した場所を視察させた。また信濃にも派遣して地形を視察させた。

684年3月・・・天武は京内を巡行して宮室に適した場所を定めた。

684年4月・・・信濃国の図面を奉った。

685年10月・・・使者を信濃に派遣し行宮の造営を命じた。束間温泉か?

〇 信濃国が浮上した理由としては、壬申の乱の経験から東国の豪族層の動きを警戒するとか、東国開拓の一大拠点とすることなどが考えられます。或いは病を発症した天武の温湯治療のためとも。でも可能性が高いのは、天武による国土統治方針だったのでしょう。

〇 美濃国は大海人皇子の湯沐邑(ゆのむら)があり、壬申の乱のとき重要な拠点になった国です。天武の認識では美濃までは掌握が進んでいたが、彼はもう一つ外側の信濃国に注目した。天武は、信濃に宮を置き、信濃から東の広大な地域に存在する地方豪族の掌握をめざしたと考えられます。

2.天武の複都構想は破綻

〇 しかし、天武の複都制構想にもかかわらず、結局、信濃宮は実現しなかった。破綻したのはなぜか。

天武は発病したため束間温泉に行幸したという見解もありますが、病気療養のためなら有馬や牟婁など近くに温泉がある中で、なぜ信濃の束間温泉を選んだのだろうか。

病をおしてわざわざ信濃まで行くのは、やはり何としても信濃に都を造ろうとしているからだと考えるのが自然で、病を得た時点でも、天武は複都制構想を捨ててはいなかったのではないか。

〇 なぜ信濃宮の造営は行われなかったのであろうか。686年に難波宮が焼失し、天武が死亡したため、複都構想が立ち消えになったという単純な理解ではおさまらないようです。

3.複都制構想は継承されず七道制へ

〇 天武は最後まで複都制の構想を捨てなかったが、持統(690~697年)には受け継がれなかった。信濃に都を造る話は、天武紀に見えるのみであって、持統紀にはいっさい出てきません。

持統は、藤原京の造営については天武の遺志を受けついだが、複都制構想は受け継がなかった。つまり持続は、藤原京の造営を天武の複都制構想からは切り離して継承したのです。

すなわち、持統は天武の着手したいろいろな事業を引き継いだが、複都制については積極的に継承することはなかった。信濃宮造営計画の停止は、このことを端的に示しているようです。

〇 天武の複都制構想は、国土統治構想でした。持統は、天武の国土統治構想を継承しなかったが、天武とは異なる国土統治構想「七道制」の実現に邁進したことが、次項に示すように明らかです。。

4.七道制の成立とその意義

〇 天武期は地方豪族の確実な掌握がまだ重要な課題として存在していた段階で、それに対応するものが複都制構想だったと考えられます。

天武の構想は、日本を西国、中央部、東国に三分し、それぞれに難波宮、藤原京、信濃宮という都を配し、この3つの宮が一次的にそれぞれの地域を統轄するとともに、中央の藤原京が二次的に日本全体を統轄する、という2段階の支配構造をめざすものでした。

〇 一方、天武期は中央集権的な地域支配構想も同時に芽生えてきた時期で、2つの構想が併存していました。持統朝には、この2つのうち中央集権的な地域支配構想の方のみが受け継がれていったと思われます。

天武の複都制構想は、天武の死(686年)とともに事実上廃案になり、持統朝における国制・七道制の定着にともなって、藤原京(新益京、あらましのみやこ)を中心とする放射状地域支配構造が定着していきました。

これが藤原京を唯一の中心とする一元的な中央集権的地方行政制度ということになります。

5.出雲世界の広がり

(7世紀後半に編纂されたと思われる)『古事記』によれば、タケミナカタの敗走で、諏訪湖の一帯は神話的には出雲(葦原中国)になった。タケミナカタは諏訪に封じ込められ、オオクニヌシが高天原に譲り渡す国土も広くなった。

天武の時代に、シナ(唐)や新羅で採用されていた複都構想が持ち上がったことに歩調を合わせ、7世紀後半から編纂が始まった『古事記』ではタケミナカタを登場させて、この神に土地を譲らせるストーリーを作った可能性が考えられます。副都を作るなら諏訪地方の平定は重要事であると……。

『日本書紀』には描かれないタケミナカタの諏訪への逃走

〇 『古事記』は完成後、知識層においてすら、ほとんど読まれ語り継がれることはなかった。

〇 『古事記』が明るみに晒されるのは江戸中期、本居宣長によってである。

〇 それまでは、タケミナカタが出雲で戦いに敗れ諏訪に敗走した物語など、誰一人として知る由はなかった。

〇 中世の時期には、武神として崇められても異を唱えたり疑問に感じる人はいなかった。

〇 明治以後に、『古事記』が国民に広く知られるようになって、人びとは敗走したタケミナカタの物語を知ることになる。

〇 『日本書紀』本文には、タケミナカタの敗走物語の他にも、『古事記』にある次のようなエピソードが記載されていません。

・五穀の起源

・いなばの素兎

・八十神によるオオナムチの迫害

・オオナムチの根堅州国訪問

・オオナムチの葦原中国の平定・統治

・ヤチホコのヌナカワヒメ求婚

・スセリビメの嫉妬と大団円

・(オオクニヌシとスクナビコナ)

・御諸山に坐す神

など。

つまり、スサノヲが子としてオオナムチをもうけた後、国譲りを含む『古事記』的神話とは一線を画し、いきなりスクナヒコナとオオナムチの国づくりの場面に飛んでしまいます。

〇 律令国家の体裁が整い、諏訪の地がヤマト王権の勢力下に取り込まれた8世紀前半の時期においては、『日本書紀』(720年編纂)には余分な出雲神話などを記す必要もなく、タケミナカタの敗走を記す必要もなかったということでしょう。