今回は、「正義を振りかざす「極端な人」の正体」(2020年)を読みました。

著者さんはネットメディア論などに関する研究者です。ネトウヨと呼ばれるようなネット右翼やネット炎上のメカニズムなどに「極端な人」の存在があるということが分かったので、まとめたいと思います。

関西大学の池内裕美教授は以下の5つの特徴を挙げているそうです。

①とにかく回数が多い

②不当な金銭要求(「誠意を示せ」などと言い、過大な物品要求、無理難題などの要求をしている)

③因果関係が明らかでない

④恐喝、暴力、脅迫、監禁などをしている

⑤業務妨害(長時間・多頻度)

クレーマーは、自分が正義だと思っているからこそ極端な物言い、批判、人格否定まで含む誹謗中傷を、自信をもって繰り返します。高学歴・高所得で社会階層が高い人が多い、自尊感感情が高く完全主義的な傾向が強い、社会的不満が高いといった特徴があるそうです。

Wikipediaで検索すると、

ネット右翼(ネットうよく)とは、ネット上で右翼的な言動を展開する人々のことである。攻撃的なコメントを展開する人々全般を含むことが多い。

と書かれており、政治的な発言だけではなく、様々なネット炎上にも関連します。

あらゆる事例や研究結果から、「男性」「年収が高い」「主任・係長クラス以上」といった属性が炎上に加担しやすい傾向にあることがわかっているのだそうです。そう、クレーマーと同じです。

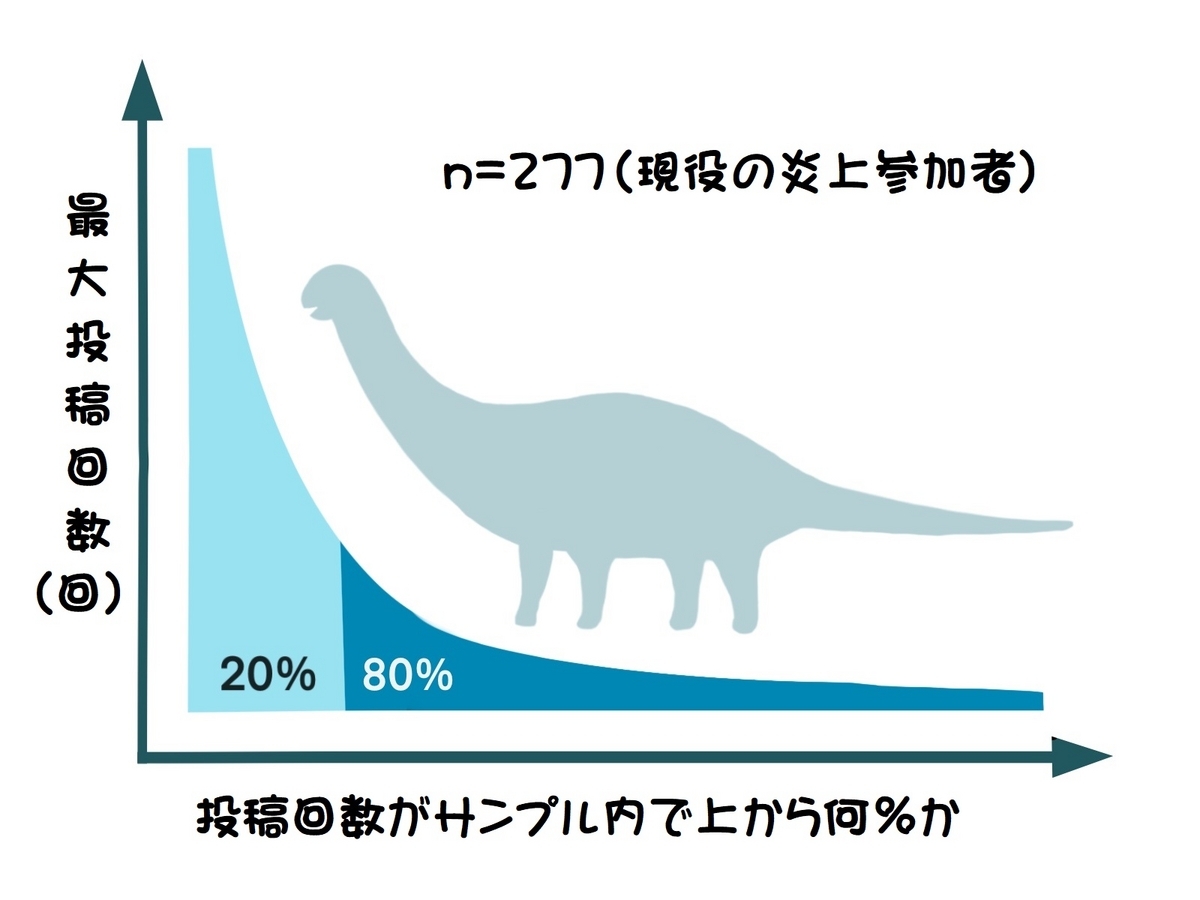

著者さんの研究によると、炎上1件当たりに参加している人は、ネットユーザの0.0015%しかいなかったのだそうです。一人で、数百のアカウントを作成し、そのアカウントを駆使して次から次へと誹謗中傷やデマ流布を繰り返していたケースもあるそうで、炎上1件あたりの最大投稿回数の分布はロングテール型を示すことが分かっています。

また、「ネット上では非難しあっていい」「世の中は根本的に間違っている」「ずるい奴がのさばるのが世の中」「相手の意見が間違っているなら、どこまでも主張して相手を言い負かしたい」等の考えを持っているそうです。

どのような炎上事例でも、書き込んでいる人の60~70%の人が「許せなかったから」や「失望したから」といったような、正義感から書き込んでいることが分かっているそうです。人間は正義感をもとに他人に制裁を科すことに悦びを抱く性質があります。

企業でも芸能人でも、一般人であろうとも、自分の言動で相手が社会的制裁を受けているのを見ると、快楽物質「ドーパミン」が分泌され、満たされます。すると、やがて極端に不寛容になり、他人を許さずに正義感から裁くことで快楽を得ようとし続けてしまう、正義中毒者となってしまいます。

ネット上の「極端な人」というのは、一見すると幸せそうに見えても、実は全く満たされていない人なのだということでした。

そして、「極端な人」同士は議論ができません。極端で強い想いを持っている人というのは、基本的に自分の考えを曲げようとせず否定します。特にネット上では「お前は何も分かっていない」「勉強不足」などと相手を否定するばかりで合意形成は不可能です。

著者さんは、誰もが自由に、平等に発信できる空間であったはずのネットが、一部の「極端な人」によってその自由さを失いつつあると述べます。政治、ジェンダー、社会保障など、社会にとって大切な問題であればあるほど、「極端な人」が多くの意見を発信することで、ネット上はますます偏りが強くなります。

だからと言って、法的に実名制にしたとしても「正義感」が動機の正義中毒者はめげないだろうということでした。また、サービス事業者を法律で縛ったとしても、オーバーブロッキングの問題が出てきます。発信者情報開示請求を簡略化したり、被害者救済のための法改正が有効ではないかということでした。

絡まれたら最後、なかなかやっかいですね…

本書では、メディアの影響も多分に書かれており、極端な人の発言をメディアが取り上げたことでさらに炎上が加速し、死者まで出ていることを批判的に指摘しています。

本書を読んで、炎上というのは、実際にはごく一部の人しか参加しておらず、その属性としては意外に高学歴で社会的に認められた人だったということが分かりました。このことを知っているだけでも、もし、自分が炎上の被害者となった場合にも冷静に考えることができそうです。

過去記事「YouTuberはあきらめない」では、あえて炎上が起きそうな内容の投稿をして再生数を増やすという内容もあったように思います。

ネット上には「極端な人」だけでなく、「炎上させたい人」、インプレッションを稼ぎたい「インプレゾンビ」までいて、カオスの様相を呈しているなと思いました。私は、過去記事「スマホとどう生きるか」でスマホ画面上でSNSと少し距離を取ったので、適度な関係(1日1回見る程度)を築いていると思います。

自分が「極端な人」にはならないよう、気を付けていきたいなと思いました。