「旗師・冬狐堂 一 狐罠」北森鴻

私に好きな漫画を5作挙げろ、と言ったらいついかなるときも必ず挙げる作品にギャラリーフェイクがある。どれくらい好きかというとアニメ放送でハマって以来コンビニ版コミックを一度購入して読み込んだのにも関わらず香川に引っ越した際にもう一回コンビニで買い揃えてしまったことがあるくらい好きだ。

ギャラリーフェイクと言えば元メトロポリタンのキュレーターであり、天才的な美術品修復技術を持つ男・藤田玲司が贋作専門の画廊を営む裏で、表の世界から消えてしまった真作やさまざまなアートと出会い、真の美について追究していく物語である。漫画版もいいがアニメ版もいい。特にOP曲である勝手にしやがれのラグタイムは名曲だ。オススメです。

なぜこんなにもギャラリーフェイクの話をしてきたかというと、この物語も贋作が大きなファクターとなっているからだ。そして、主人公・宇佐美陶子もフジタに劣らぬ強かな美術商である。

店舗を持たず、市場で仕入れた骨董品を同業者や顧客に販売する“旗師”と呼ばれる骨董業者の宇佐美陶子。冬狐堂の若き女主である彼女は近頃勢いに乗り、業界では女狐と呼ばれ一目置かれるようになってきた目利きであった。しかし、ある日、銀座の化け狸と悪名高い橘薫堂の主人・橘に贋作の唐様切子紺碧碗を掴まされてしまう。プロの目すら欺いてしまう「目利き殺し」を仕掛けられたことに愕然とする陶子であったが、同じ「目利き殺し」を仕掛け返すことによって橘薫堂に意趣返しを図ろうと動き出す。元夫で芸術大学教授のDの伝を辿り、贋作家を探し出すが…。

一方、橘薫堂の外商として働いていた女性が殺害され、スーツケースに詰められ捨てられているのが発見される。死体の様子には不可解な点があり、その女性が陶子について調べていた資料が見つかったことから警察の捜査が陶子にも伸びていくこととなる。陶子は橘薫堂を騙し返すことができるか。そして、殺人事件と今回の騒動の関係とは…。

まず作者の手によってもたらされる目利きの世界への引力が凄まじい。

本作では誰もが知るような西洋絵画などではなく、日本の焼き物や蒔絵など私たちに馴染みの薄く、系統や型が膨大にある素人には一見とっつきにくいと感じる分野を扱っている。さらにそこに市場の全くご存知ないローカルルールや隠語が満載のやり取りに置いてきぼりにされるかと思いきや、全くそんなことはない。

まるで出来のいいドキュメンタリーを観ているかのようで、どんどんとその知らない世界を知りたくなるように餌が撒かれていき、やがてその巧みな筆致にどんどん前のめりになっていく。

特に中盤で陶子が市場にて競りをコントロールし、過熱させていくところは痛快だった。私は学生のときに古美術品のオークションのバイトをしたことがある(中国人のお金持ち相手のオークションだから本作のような玄人と玄人のヒリつくデッドヒートみたいな繊細な感じではなかったが)のだが、あの競りの盛り上がりを文章として再体験できたのには、興奮した。

また美術界における贋作の存在感についての描写も見事である。なぜ詐欺に他ならない贋作が目利きの世界では駆逐されることなく、魔力のようなものを帯びて生き続けているのか。ファン・メーヘレンからエルミア・デ・ホーリーといった実在の贋作者やフェルナン・ルグロのような贋作を売り捌いた画商(被害にあったのは日本の国立西洋美術館である)にも触れながら、克明に説明されている。

歴史に存在しない贋作を創り出す贋作家の造型も見事だ。現代の科学鑑定を欺くために日本中を飛び回り材料を調達し、工程の一つひとつに細心の注意を払って時代そのものを取り込んでいく。日本の刀工・三品広房は一時期、古刀の写しを打つ言わば贋作家であったが、その切れ味はオリジナルを上回り、やがて子孫が本物の刀工として認められたという話があるように、優れた贋作家ほどその技巧は真作に肉薄、あるいは超越すらしてしまいかねないほど神がかったものとなる。本作に登場する贋作家も鬼気迫った雰囲気を纏っており、彼ひとりで物語を作れてしまいそうなほど魅力的であった。

もうひとつ、旗師という特異な職業を主人公に選んだことが物語を面白くしている。

ギャラリーフェイクのフジタのように店舗を持つ者が箱師と呼ばれるのに対し、陶子は店舗を持たない旗師と呼ばれる美術商(骨董商)である。旗師は骨董業者たちが開く市場へと通って商品を競り落としたり、旧家に眠るお宝を探して行脚したりしている一匹狼的なスタイルだ。

頼るべきものもなく、おのれの力だけで、ときには汚い手段を用いてでも世を渡っていかなくてはならない。解説の阿津川辰海も触れていたが、本作はハードボイルド小説でもあるのだ。私も陶子の行動理念はハードボイルド小説に登場する私立探偵の文脈と非常に近しいと感じた。

目利きの世界は騙された者が弱者であり、黒を白と信じ込ませた者が強者である。この弱肉強食の目利きの世界としばしばおのれの流儀に従った行動が是とされるハードボイルドの世界は食い合わせがかなりいい。

また本格ミステリとしての拵えも抜かりない。冬狐堂VS橘薫堂の騙し合いの頂上決戦ともうひとつの柱として女性骨董商の殺人事件の捜査が同時に進行する。身に覚えのない事件であるにも関わらず、自分が事件の中枢にいることから疑心暗鬼になってしまった陶子。彼女が現在の事件から過去に目利きの世界へ起こった事件へと引き込まれていく展開は非常にスリリングだった。

ハードボイルドに立ち振る舞う女旗師、目利きのプライドを賭けた騙し合い、命を削って作品を産み出す職人芸、謎が謎を呼ぶ殺人事件、欲望渦巻く美術界、と盛り盛りにエンタメを詰め込んだ快作であった。本作の作者の北森鴻は10年前に亡くなってしまっているが、この旗師・冬狐堂シリーズは先月から毎月一冊ずつのペースで全四巻が復刊されている。私も二巻の狐闇を買ってきた。今がハマりどきだと思う。オススメです。

書影。解説は紅蓮館の殺人の阿津川辰海。二巻の狐闇も絶賛発売中。

ご存知・ギャラリーフェイク。全然知らなかったけど最新35巻が昨日発売だったんだって。今知った。買います。

アニメ版ギャラリーフェイクのOPの勝手にしやがれのラグタイム。勝手にしやがれの曲はめちゃんこかっこいいからオススメ。

女性が主人公でハードボイルドと言われていちばんに浮かぶのがサラ・パレツキーのV.I.ウォーショースキー。犯人を空手チョップでシバく。面白い。表紙が江口寿史。

同じく女性がハードボイルド作品であるS.J.ローザンのリディア・チン&ビル・スミスシリーズ。なかなか出会えないから古本屋で出会う度にちまちま集めてる。未読だけどゴーストヒーローはアートの話らしい。読みたい。

「紅蓮館の殺人」阿津川辰海

高校の同級生であり、探偵と助手の関係性にある葛城と田所は学校の勉強合宿の会場近くのとある屋敷を目指して宿を抜け出した。そこは彼らの憧れの推理小説の巨匠である財田雄山の別荘、通称・落日館であった。しかし、館を目指す登山中、落雷により山火事が発生。退路を断たれた彼らは命からがらほかの登山客とともに落日館へと避難する。

屋敷には老衰により意識不明となった雄山の他に彼の家族と近所の住人や保険調査員が避難してきていた。推理作家の別荘というだけあって随所に隠されたさまざまな仕掛けや稀覯本に惹かれる葛城たちであったが、炎は確実に彼らの館に近づきつつある。そんな最中、雄山の孫娘であるつばさが館に仕掛けられた吊り天井によって圧死しているのが見つかる。殺人か事故か判然としない中、探偵として真相を明らかにするべきだと主張する葛城であったが、ほかのメンバーは生き残るために屋敷の外へ通じる隠し通路を探すべきだと主張し、対立する…。

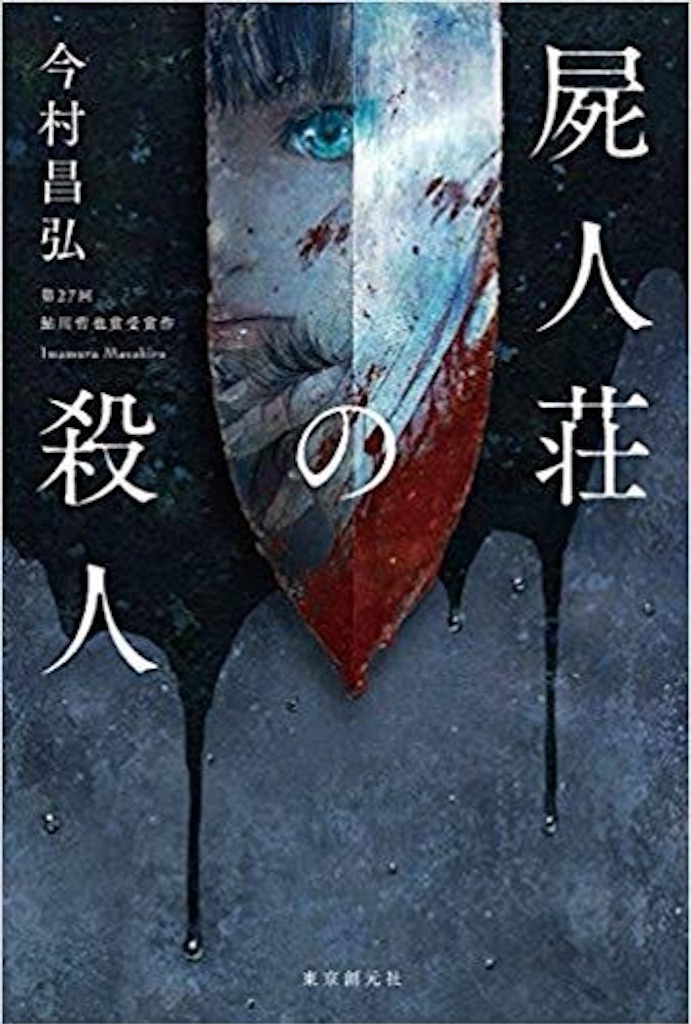

山火事によって陸の孤島となったクローズドサークルといえばクイーンのシャム双子の謎が先行してあるのだが残念ながら未読だ。そちらも結構火に追い詰められる展開みたいだし、比較してみたい(ですので創元さん、新訳早めにお願いします)。もうひとつ、とあるものによって閉鎖空間での事件にタイムリミットが設けられているという点では屍人荘を思い出した。

探偵の葛城は嘘言アレルギーとでも言うような他人の嘘を看破し、指摘せずにはいられないような危うい性分の持ち主で、目の前の事件を事故として片付けてようとする大人たちと激しく対立する。生存か真相の究明かが秤にかけられる中で探偵という存在の限定的な力についても悩まされることとある。そこがスリリングであった。

さらに良かった点として館に仕掛けられた罠ともいえる仕掛けの事件への活かし方である。ともすればこういう仕掛けが前面に押し出された館ものでは無理矢理だったりショボかったりしてガックリとくるような仕掛けがよく出てくる。それはもうよく出てくる。しかも、それだけで一冊を突っ走ろうとしたりする。だが本作の仕掛けは無理筋でもなければよく練られており、それでいてあくまで作品の一要素として作品に華を添えるような慎ましさがある。それが好ましかったし、後に明らかにされる他の謎たちも十分に魅力的であった。

惜しまれるとしては主人公たちの葛藤などを描きたいために炎に包まれる館が少しおざなりにされてしまったというか、枝葉が四方に伸びてしまってとっ散らかってしまったように感じてしまったことだ。ただ、江神二郎に憧れる有栖川有栖のように危うさを抱える名探偵とその助手が成長していく様は目が離せない。苦さの残るラストシーンのその先を読んでみたいと思った。

書影。講談社タイガからは新しい館ものがバンバン出ている。

エラリー・クイーンのシャム双子の謎。クイーン警視が巨大なカニを目撃するらしい。気になる。

火山の噴火によってキャンプ場に閉じ込められてしまった大学生たちを描く月光ゲーム。

語るまでもなく屍人荘。そろそろ続きが読みたい。

「楽園とは探偵の不在なり」斜線堂有紀

5年前のある日を境に天使と呼ばれるようになった不気味な存在が出現した世界。天使はたったひとつのルールで人間たちの世界を縛ってしまった。

「2人以上の人間を殺した人間は天使によって地獄に堕とされる」

新しいルールによって戦争や大規模な犯罪が瞬く間に収束していき、人間たちの世界はよくなるかと思いきや、「1人までなら人を殺してもよい」「どうせ人を殺して地獄に堕ちるなら一度で大量の人間を殺した方がよい」と新世界に残された人間たちの意識は少しずつ歪に変容していった。

探偵事務所を開業しているものの過去の事件の陰惨な記憶から半ば隠遁生活を送っていた探偵の青岸焦(あおぎしこがれ)は、大富豪の常木王凱に「天国が存在するか知りたくないか」と持ちかけられ、彼が所有する離島・常世島を訪れる。そこは世界でも類を見ないほど天使が集まる不可思議な島であった。天使狂いの常木によって集められた人間たちの中に不穏な空気が流れる中、やがて殺人事件が発生する。それは天使のルールに縛られた世界では考えられないほどの拡がりを見せていき…。

特殊設定×クローズドサークル×館モノという惹句にひかれて、まんまと一目惚れしてしまった本作。作者の斜線堂有紀はツイッターで度々見かけていたが、読んだのは本作が初めてであった。これがめちゃくちゃ面白かった!

まず本作最大のフックである「人を2人以上殺したらその犯人も死ぬ」という特殊設定。本作では孤島というクローズドサークルが登場する作品の性として、連続殺人が起こる。普通の孤島であれば、「初期に死んだと思われた人間が実は生きていて、容疑の輪の外側から自由に殺人を犯しているのではないか」というところへ思考が及ぶ。しかし、この特殊なルールの中ではそうは問屋が卸さない。犯人は容疑の輪から逃れる以上に自分の死から逃れないといけないからだ。これがありきたりなクローズドサークルを斬新なものにしている。

また、この特殊設定を成立させている天使の存在がユニークで面白い。顔はなく爬虫類のような翼を持つ醜悪な見た目をしながら、それを目の当たりにした人間誰しもが天使だと口を揃えるという奇妙な造形。突拍子もない設定であるが、その作り込みは非常に丁寧で、物語の序盤から天使の生態と彼らによって変容させられてしまった世界観の説明が間断なく行われ、読者はそこでこの世界にのめり込んでしまう。特に天使の登場によって変わってしまった人々の価値観と起きた事件の内容がかなりエグいが納得させられてしまう嫌みがあった。「2人殺してアウトならもっと一気にやってしまったほうがいい」とか考える人間、結構いるんだろうな…。

そして、その世界観に深みを与えているのが主人公の探偵・青岸だ。青岸は「パイプ一本から人間のなにがしがわかってたまるか」と言い放つような名探偵には程遠い男であったが、天使が現れるまでは事務所の仲間たちと破竹の活躍で名探偵に肉薄していたような男。しかし、天使の登場とともに社会的に探偵は不要な存在となり、そんな最中に起こったとある事件から仲間を失ってしまう。彼はそのトラウマから世間や天使から遠ざかっていたが、天使だらけの島と殺人事件によって天国の存在と探偵の存在意義、そして正義について向き合わざるを得なくなっていく。天才でもなければタフにもなりきれない傷ついた探偵だが、彼が導いたラストの光景はとても美しい。

特殊設定ミステリであるが、登場するトリックや世界観は非常に堅実で、館の上面図をニヤニヤしながら眺めちゃう館モノが大好きな人間にも受け入れられると思う。今まで読んだ中でかなり印象深い特殊なミステリで、なおかつ取っつきやすい内容なので普段あまりミステリを読まない人にもオススメしたい。最高でした!

書影と作者のサイン。天使の造形が掴みやすい表紙のイラストでいいです。サイン本ってお値段変わらないのにこんなにプレミア感でるのすごいですよね。

青崎勇吾先生が本作に似た雰囲気があると言及していたベン・ウィンタースの地上最後の刑事。隕石の衝突で世界滅亡が決まっている世界で刑事が犯罪を追う意味を探る展開が、天使によって連続殺人者が裁かれる世界で犯罪を追う探偵の意義を考える青岸に通底している。

もうひとつ言及されていた北山猛邦作品。特にアリス・ミラー城は孤島に個性豊かな面子が集められるところがよく似ている。終末観も漂ってる。

各分野の天才が集められた孤島で連続殺人が起こる西尾維新のクビキリサイクルも雰囲気が似てる。どっちにも砕けた天才料理人でてくるし。

現在はダメになっちゃったけどかつて黄金時代があった事務所みたいなエピソードに弱いんですよね…され竜のジオルグ咒式事務所とかレンタルマギカの先代のアストラルとか。

「冬雷」遠田潤子

うんざりするくらい長々しいこの自粛期間が明けたものの、思い返せば時間があった割にあまり本を読んでいなかった。張り切って買ったハードカバーが大外れだったり、何冊かの短編集をちまちま浮気しながら読んでみたりとあまり心動かされるような一冊が手元にやってこない。いよいよお家時間のやりくりに破綻し、一ヶ月ぶりに訪れた書店で鮮やかな表紙に惹かれて本作を手に取ってみた。これがめちゃくちゃ大正解であった。

鷹匠の青年・夏目代助の前にある日、かつて自分をストーキングしていた末に自殺した三森愛美の兄・龍が現れる。龍はかつて代助を妹の仇とばかりに闇討ちし、病院送りにした男であった。「面白いことになった」と不吉な言葉を残した龍と入れ替わりに現れた警察は代助に12年前に行方不明になった彼の義弟・翔一郎が死体で見つかったことを知らせた。

代助は赤ん坊のときに親に捨てられて児童養護施設で育った孤児であったが、ある日跡取りを探しに施設を訪れた千田雄一郎に気に入られ、千田家の養子となった。千田家は魚ノ宮町という港町で製塩業を営む郷士であり、冬雷閣と呼ばれる豪邸に暮らしていた。

魚ノ宮町には大祭と呼ばれる行事があり、千田家とその親戚筋にあたる鷹櫛神社の加賀美家には大きな役割が課せられていた。冬雷閣の鷹匠が鷹を放ち、鷹櫛神社の巫女が舞を奉納する。そうすることでかつてこの町を祟った怪魚を鎮めることができるーーそう信じられて両家は特別扱いされてきた。

代助はその鷹匠になるべく、雄一郎によって教育を受けることとなる。その指導は厳格を通り越して冷酷ですらあったが、初めて得た家族の存在と同じく祭の巫女となることを定められた少女・真琴と心を通わせることで代助は心を満たしていく。しかし、その平穏な日々も雄一郎夫妻に授かった新たな命と愛美の存在によって崩れていく。

葬儀のために因縁の町に12年ぶりに戻った代助であったが、町の人間や冬雷閣の人間からは厳しい目を向けられる。しかし、彼は事件の真相を解き明かすために龍とともに事件を調査していく…。

まず、とにかく冒頭からこれまでの人生でロクなことが起きてこなかったであろうことが透けて見える不幸体質主人公・代助であるが、とにかく彼が散々な目に遭う。いったん冒頭で明らかになった事件の詳細をうっちゃって大幅に紙幅を割かれる彼の半生は波乱万丈だ。ただ彼が酷い仕打ちを受けるだけでなく、彼が新しい家族に認められるようになるべく誠実に努力する様や、健気で浮世離れした少女・真琴との初恋を丁寧に追体験していく。これが彼の人生の転落にこれでもかと効いてくる。正直エグい。

そして、彼の人生を陰惨にしてみせている魚ノ宮という町の存在感も見事だ。冬雷閣と鷹櫛神社という祭祀に関わる特権階級と町の人間の偏見、差別からくる隔絶。町の繁栄のために全てを捧げることを余儀なくされた代助と真琴の2人はお互いの気持ちに気づきながらも因習に縛られ、その気持ちに封をして己の業を磨くしかない。ピュアな2人を取り囲む人間たちの陰湿な感情が冬の港町によく映える。

ーー知ってる?冬の雷って地面から生えるの。面白いでしょ?

桜の花びらの落ちる速度に胸ときめかしたあの日の自分に聞かせてやりたい台詞だと思う。

爽やかなボーイ・ミーツ・ガールに冷や水を浴びせかけるようなよく練られた起伏のある展開にハラハラしながらページを捲る手が止まらない。横溝の岡山ものを代表とするような日本の推理小説が大きく築き上げてきた地方の因習や家族の情念が引き起こす作品として申し分なく、とても面白かった。第一回未来屋書店大賞も受賞した佳作でもある。はじめまして作者さんだったので別の作品も読んでみようと思った。オススメです!

書影。シンプルなタイトルを引き立てる雄弁ないいイラストだと思う。

少しロケーションの雰囲気が似てるなと思ったアン・クリーブスのシェトランド四重奏シリーズの青雷の光る秋。系統は結構違うけどこちらも面白い。

「仮名手本殺人事件」稲羽白菟

この読んだ本の感想をブログにあげるようになって1本目の感想が本作の前作にあたるの合邦の密室であったが、そのときわざわざブログを読んでコメントまでしてくださったのがその作者の稲羽先生であった。その後、何度かツイッター上でお話させていただくうちに私の母校の先輩であることがわかったり(有栖川有栖先生の母校の隣の学校である)、とにかく思い入れが半端ない作品である海神惣右介シリーズに待望の二作目が発売されたのでさっそく読んでみた。

大阪の文楽三味線方の冨澤弦二郎は、閉場まで残り数ヶ月に迫った歌舞伎座で行われる上方歌舞伎の名門・芳岡家の早逝した御曹司・七世天之助の追善公演である『仮名手本忠臣蔵』に招待され、劇場へと足を運んでいた。劇場において人目を引く芳岡家とその周囲の華々しい面々であったが、その裏側では本家と分家の因縁を巡る水面下の攻防があった他、蝙蝠のような痣を顔に持つ男が芳岡家との過去の因縁をチラつかせ迫っていた。

古来からのしきたりで客席の出入りが一切禁止される『通さん場』の最中、舞台の上では歌舞伎界のプリンスである当世天之助の好演が光り、芳岡家頭領の仁右衛門が圧巻の芝居で客を魅力していた。しかし、その直後、舞台袖で役者が血を噴き、急死する。騒然とする会場の中、蝙蝠の痣の男が姿を消し、そして客席には謎のカルタが三枚残されていた…。

前作で弦二郎とその親友の劇評ライターの海神は大阪文楽劇場から端を発した文楽に由来する事件の謎に迫っていったが、本作は歌舞伎がテーマである。

劇場で殺人事件が起こる作品と言えば、まずエラリー・クイーンのローマ帽子の謎が思い起こされる。本作もローマ帽子と同じく劇場の上面図が冒頭に用意されている。これはミステリ読みには嬉しい冒険の地図だ。

またクイーンのローマ劇場ではアイスの売り子などが劇場の密室証明に一役買っていたが、歌舞伎座の劇場を密室たらしめていたのが実在の仮名手本忠臣蔵に実在する『通さん場』という一風変わった習慣であるというのが面白い。

そして、横溝正史や二階堂黎人の作品のように由緒ある一族の入り乱れてた相関図と悲劇めいた愛憎劇。そして江戸川乱歩作品のような醜い容姿の怪人物の内面に秘められた情念。これらの先達の作品のエッセンスにライフワークのように日本伝統芸能に触れている稲羽先生の膨大な知識が合わさり、実在しない歌舞伎の一族の歴史を現実に存在するかの如く違和感なく構築し、それに実在の歌舞伎の演目を組み合わせ、謎を組み上げていく手際の鮮やかさ。脱帽であった。

海老蔵一家の特番くらいでしか歌舞伎に触れない私のようなズブの素人にもよくわかるように丁寧に説明されているので迷わず先へ先へと進める。歌舞伎を知らなくてもこれだけのめり込めるのだから、実際の歌舞伎座に行ったことがあったり、仮名手本忠臣蔵を観たことがあったりする人が読んだらどれだけ楽しいのだろうか。また、そういう少し歌舞伎に通じている人たちにも歌舞伎座の楽屋の様子など裏側の事情も窺えて、楽しいだろう。

また、前作から引き続き探偵役を引き受けた海神惣右介は前作でもその穏やかで知性的な振る舞いで悲劇に囚われてた人に真摯に向き合い、秘密という名の密室を解き明かしたが、本作では打ち解けた人々と小旅行のような道行きもあり、お茶目な一面なども窺わせ、彼の魅力の解像度がより上がったように感じた。というか、彼ほど尋問する人にストレスを与えない探偵もなかなかいないんじゃないだろうか。関係者に対して、「ご信頼に相応しい振る舞いを、必ずお約束いたします」と答える姿も誠実的で頼もしい。

前作では大阪府の文楽への助成金カットとともに描かれていたが、本作は歌舞伎座の閉場が作品の中でとても印象的には描かれている。私は建て替わる前の歌舞伎座に行ったことはおろか実際に見たこともない。しかし、本作では以前の歌舞伎座の座席表が用いられ、そこで生きて職務に勤めた人々が描かれており、旧歌舞伎座の鎮魂歌のように感じられた。稲羽先生も傑作と自薦されてたけど、間違いなく傑作だった。オススメです!

書影。写真では見づらいけどスピンの色が緑色で表紙の黒色とともに歌舞伎に因んだ色使いになっていて、手が込んだ美しい装丁である。

クイーン親子が活躍する国名シリーズの第1作であるローマ帽子の謎。劇場で毒殺事件が起こるのは本作と共通している。

横溝正史だったら悪魔の手毬唄が一番好きだけど、加藤シゲアキの悪魔の手毬唄もなかなかよかったよね。あと池松壮亮の犬神家も超よかった。

本作では蚕と繭が印象的に登場するが、個人的に蚕がちょっとトラウマになってるのは当て屋の椿の蚕の家のエピソードのせい。お江戸エログロティックミステリー。

「1793」ニクラス・ナット・オ・ダーグ

1789年、フランス革命の勃発により、ヨーロッパの王政は揺らいでいた。絶対王政を敷いていたスウェーデン国王グスタフ3世は1792年、押さえつけていた貴族たちの手によって暗殺されてしまう。この物語はその一年後、ストックホルムにおいて幕が上がる。

街の物乞いや街娼、債務不履行者、教会からふしだらと見做された女性などを連行する風紀取締隊の“引っ立て屋”と呼ばれる職業に就く退役軍人のジャン・ミカエル・カルデルは街の排水で濁った湖の中に浮いている死体を引き揚げる。その死体からは四肢、眼、歯など美しい金髪以外のあらゆる部位が奪われ、全くの素性不明であった。

貴族で法律家のセシール・ヴィンゲは警視総監ノルリーンからこの死体の正体を探るように依頼を受ける。しかし、職務において清廉潔白が過ぎたノルリーンは国王に疎まれて左遷されることが決まっており、その権力は風前の灯火。そして、ヴィンゲ自身も重い結核に蝕まれており、その命はこの冬を越えることができないと悟っていた。限りなく残り少ない時間の中でヴィンゲはミカエル・カルデルとともに捜査を開始するが…。

本作はよくあるロゴスの探偵とパトスの助手が手を組むバディものと見えるだろうが、そのキャラクターの作り込みが素晴らしく、既視感を感じさせない。

セシール・ヴィンゲは徹底的な理性の人で、まだ未熟であった法廷の世界において、被告の言葉を有罪無罪関係なく必ず全て聞くまで判決を下させないなど、当時にして先進的な倫理と学識を持ち合わせた高潔な法律家である一方、嫁が浮気している場面に遭遇しても「そりゃ自分死ぬしな、そっちの方がいいよな」と身を引いてしまうなど理性によって貧乏くじを引くタイプでもある。

一方、ミカエル・カルデルはロシアとの戦争において片腕を失った傷痍軍人だ。しかし、恵まれた体躯を持ち、酒場で酔っ払っては木で出来た義腕をまるで棍棒のように振り回して酔客を打ちのめしている粗暴な男。ヴィンゲをして「砂鉄のように暴力を引き寄せる男」と称される彼はとにかく暴力、暴力、暴力によってほとんどの場面を乗り越えていく。しかし、意外と理性的で義に厚い男なのでカラッと好きになってしまう。

「君も腕ないけど、この死体の傷の断面からどのくらい前に切ったと思う?」と聞いちゃうようなヴィンゲとそれに「えっとな…」と答えてくれるミカエル・カルデルの人の良さ。そして物語を経ていくうちにあだ名と同じく亡霊のように痩せ衰えていくヴィンゲを支えていくミカエル・カルデルの漢っぷりにグッとくる。

物語はこの2人がマッチアップする第1章から幾人かの登場人物の視点を経て、やがて身元不明の死体へと収束する。そこに至るまでの道筋は悲惨の限りで、最後までどう転んでどこに落着するか予断を許さない。

また、魅力的なキャラクターを取り巻く奥行きのある世界が彼らを活かしている。じめじめと湿った腐臭が読んでるこちらまで漂ってくるような気がする街並みを登場人物たちが饒舌に伝えている。

警視総監のノルリーンの他にこのキャラも実在したんだ!と驚くくらいよく取材された骨太の歴史ミステリーであるとともに、ヴィンゲとミカエル・カルデルのバディものとしての完成度も高い。スウェーデンではもう間も無く続編が刊行されるらしく、三部作の予定らしい。続編の邦訳が待ち遠しい。

書影。13・67もそうだったけど4桁数字のタイトルの作品は面白い説。

フランス革命で翻弄される人々を描いたディケンズの二都物語。ギロチン怖い。

フランス革命で戦々恐々とするイギリス貴族を描いたオルツィのべにはこべ。ギロチン怖い。

1793読んでる間、脳内の作画はヴァンパイアハンター・リンカーンのTHORES柴本だった。斧怖い。

「刑事マルティン・ベック 笑う警官」マイ・シューヴァル&ペール・ヴァール

ストックホルム症候群という言葉を聞いたことがあるだろうか。誘拐事件や監禁事件などの犯罪被害者が生存戦略として犯人との間に心理的なつながりを持とうとする心理状態、翻ってメディアでは犯人に対して被害者が好意や同情的な態度を持つようになる状態を言うこともある。では、なぜこの心理的状態にストックホルムという都市の名を冠することとなったのか。それはこの症候群が広く知られるようになった銀行強盗人質立てこもり事件がこの地で起こったからである。

さて、この物語はそんな事件が起こる前の1967年のスウェーデン、ストックホルムで始まる。アメリカのベトナム戦争に対する反戦デモが大きな高まりを見せていた市内で警察庁殺人捜査課主任のマルティン・ベックは同僚のコルベリとチェスを楽しんでいた。街は要領の悪い同僚と新人が警備に駆り出され、市民の警察への悪感情が膨らみつつある最中であったが、彼らにとっては最も退屈で平和な夕べであった。しかし、そんな熱狂を避けるように閑静な街角で銃の乱射事件が発生する。現場は市営のダブルデッカー(二階建てバス)、被害者は9人の市民。スウェーデン史上類を見ない残忍な大量殺人事件の被害者の中にはベックやコルベリの同僚で若手の刑事、ステンストルムの姿があった。捜査に当たることとなったベックたちであったが、被害者たちの間につながりは見えず、犯人の手がかりもない状況に捜査は空転する。被害者たちの中にいた顔のない死体は誰なのか。唯一の生き残りが死の間際に遺した言葉の意味は。そしてステンストルムはなぜそのバスに乗っていたのか。犯人はどこへ消えたのか。その目的とは…。

本書はエド・マクベインの87分署シリーズと比肩する警察小説の金字塔である刑事マルティン・ベックシリーズの第4作にあたる。ひとりの名探偵の冴え渡る推理ではなく、ひとつの組織として警察がチームワークと地道な捜査によって事件の解明に当たる警察小説の金型のような物語で、日本の警察小説の名手として知られる今野敏をして警察小説の教科書と言わしめている。サブウェイ・パニックやがんばれ!ベアーズのウォルター・マッソーが舞台をサンフランシスコにして主役を演じたマシンガン・パニックの原作でもある。

私は映画化されたマシンガン・パニックを先に見ていた。というかマシンガン・パニックの原作だと知らずに本作を読んだ。序盤こそ「あれ?この話知ってるぞ?」という筋運びで事件が発生する。暗い道路を走るバスが突如として停車する。その車内では地獄のような大量殺人が起こっており、現場に顔を出した刑事が顔をしかめる。車内には同僚の刑事の死体が…。ここまではなんとなく覚えてる。しかし、その後の記憶は全く思い浮かばなかった。

というのも、その後の展開があまりにも地味で、展開が緩やかだからだ。刑事たちはそれぞれの手がかりから四方八方に散って捜査を展開するが、その成果は文中でそれぞれが藁に縋っているようだ、と言われるほどあまりに薄弱で、徒労の様相が濃い。手にした証拠も同僚に報告するのも躊躇われるほど遅々として進まない捜査に刑事たちだけでなく読者の方まで心が折れそうになる。

しかし、それでも物語を読み進められるのは手順を踏んで確かに足場を固めていくどこまでも愚直で堅実な捜査の描写の徹底さと個性豊かな刑事たちへと感情が乗っていく心地良さだろう。

妻との関係は冷え切り、娘に今年になってから笑った顔を見たことがないと言われ、風邪で鼻をすすっている中年刑事マルティン・ベック。ベックの相棒で行動力と衒学的な言葉を使うコルベリ。元軍人で船乗りという経歴を持つ粗暴なグンヴァルド・ラーソン。読んだものを決して忘れないメランダー。鼻の赤い平凡な男だが貧乏くじを引いてしまいがちなルン。そして、警官のポスターに使えそうなほど警察官らしい風貌でありながら先輩刑事たちにコンプレックスを持ち、神経質で寡黙な若者、ステンストルム。

彼らがストックホルムの陰鬱な寒空の下、悪態をつきながら、あるいは哲学的な思考を馳せながら、執念深く真相へと迫っていく緊張感。マクベインの87分署のメンバーとは一風違う風采の上がらない彼らがチームで辿り着いた真実。これは一読の価値がある。久しぶりに警察小説を堪能した。シリーズ通して読んでみたくなるいい導入になったと思う。

書影。角川版は第4作である本作から新訳の刊行をスタートさせている。作者のシューヴァルとヴァールは夫婦の作家である。ロス・マクドナルドとマーガレット・ミラーの夫婦、綾辻行人と小野不由美の夫婦にエラリー・クイーンをさせるような奇跡だと思う。

映像化作品のマシンガン・パニック。主演はウォルター・マッソー。チームものみたいな感じはそんなになかった気がする。あまり記憶にない。

同じくウォルター・マッソーが主演のサブウェイ・パニック。こっちはよく覚えている。大名作。犯人たちのコードネームはタランティーノのレザボア・ドッグスでも使われたほど印象的。デンゼル・ワシントン主演でリメイクもされた。お大事に!

もうひとつの警察小説の金字塔、エド・マクベインの87分署シリーズの記念すべき第1作である警官嫌い。こちらは猛暑のアメリカが舞台。