出雲

はじめに

NHKで放送された「中国謎の古代文明」の取材により、三星堆遺跡では紀元前10世紀ごろから交易が盛んであったとされています。この遺跡からは多数の青銅器や金属製品が発見されており、中国の古代文明が広範な交易ネットワークを持っていたことが示唆されています。

1984年に、出雲・荒神谷遺跡から大量の銅剣が発見されました。これにより、日本もまた古代の広域交易ネットワークに含まれていた可能性が高まりました。荒神谷遺跡から発見された358本の銅剣は、日本における青銅器時代の重要な証拠となっており、その数は他のどの遺跡よりも多く、日本と大陸との交易の存在を強く示唆しています。

交易の東端は日本であったと言えそうです。日本は古代から大陸との文化的・経済的な交流を通じて、技術や物資の移入を行っていたと考えられます。三星堆や出雲の遺跡は、その広範な交易ネットワークの一端を示す重要な証拠となっています。

中国謎の古代文明 - 三星堆 - NHK

当然2000年も前の時代には、現在のような国境は存在せず、気候や海岸線も現代とは異なっていました。ただし、地図的に大きな違いが生じるには一万年以上の時間が必要とされることから、出雲から大陸までの地図を見ても、当時の地形や海岸線の変化は限られたものであったと考えられます。

古代史を考察する際には、以下の点を考慮する必要があります。

1. 国境の不存在:古代には現在のような国境線はなく、地域間の境界は曖昧であり、文化や民族の移動が自由に行われていました。交易や交流が盛んだった地域では特にその傾向が顕著でした。

2. 気候の変化:気候は時代と共に変動しており、現代とは異なる気候条件が存在していました。これにより、人々の生活様式や移動経路、農業の方法などにも影響がありました。

3. 海岸線の違い:海岸線は長い年月をかけて変化していますが、2000年前では現代と大きな違いはありません。ただし、局地的な地殻変動や海面の上昇・下降により、一部の地域では現在とは地形が異なっていました。

4. 文化的・社会的概念の違い:現代の国家や社会の概念とは異なり、古代では部族や集落を単位とした社会構造が一般的でした。また、宗教や信仰、技術水準、経済活動なども現代とは異なる形態を持っていました。

これらの要素を考慮することで、古代史の理解が深まり、当時の人々の生活や交流、文化の発展をより正確に捉えることができます。例えば、出雲から大陸への交易を考える際には、単なる物資の移動だけでなく、文化や技術、信仰の伝播といった広範な交流があったことを考えることが重要です。

一括して縄文時代に日本列島にいた人を縄文人と言いますが、時代や地域によって大きく異なります。また、弥生時代に急にいなくなったわけではありません。1万5千年続いた長い文明と思われがちですが、日本における新石器時代を土器形からそう名付けたわけです。

1. 草創期(約14,000年前~約10,000年前)

- 縄文時代の最初の段階です。土器の製作が始まり、最古の縄文土器が出現します。この時期の土器は、簡素で粗い作りのものが多いです。

2. 早期(約10,000年前~約7,000年前)

- 土器の技術が向上し、形状や装飾にバリエーションが増えます。集落が形成され始め、狩猟採集生活を基本としながらも、一部で農耕も行われた可能性があります。

3. 前期(約7,000年前~約5,000年前)

- 土器の種類がさらに増え、住居や墓地なども見られるようになります。集落の規模が拡大し、定住生活が一般化します。

4. 中期(約5,000年前~約4,000年前)

- 縄文文化が最盛期を迎える時期です。高度な技術を持つ土器や装飾品が作られ、社会構造も複雑化します。大型の集落や貝塚が多く発見されています。

5. 後期(約4,000年前~約3,000年前)

- 気候の変動などにより、集落の形態や生活様式に変化が見られます。土器の装飾がシンプルになり、実用的なものが増えます。

6. 晩期(約3,000年前~約2,300年前)

- 縄文時代の終わりにあたる時期で、次の弥生時代への移行期となります。この時期には、稲作が伝来し始め、縄文文化と新しい技術や文化が混ざり合う過渡期となります。

一般的にはこのように分類されています。それぞれの時期には独自の特徴があり、縄文文化の多様性と発展を示しています。

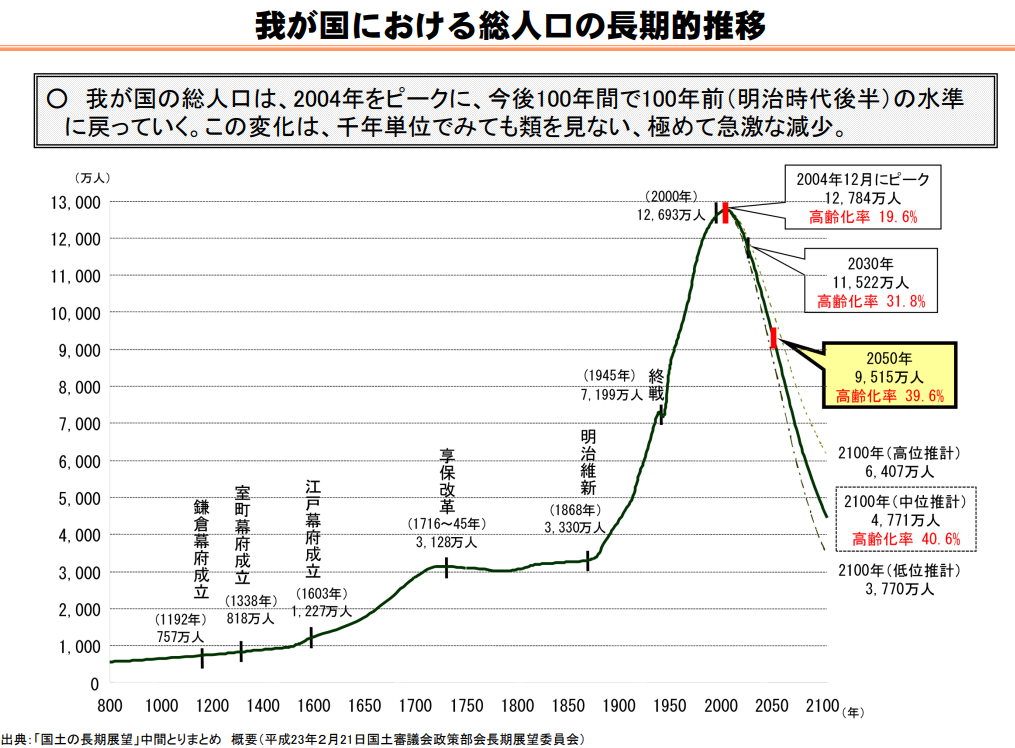

大陸のほうが圧倒的に人口が多かったと思います。西には地中海があり、古代ローマ帝国やエジプトが存在していました。中国とはシルクロードでつながっていました。

縄文遺跡からは、ヒスイ、黒曜石、アスファルト、貝殻などが出土しており、これらの物資が広範囲で交易されていたことが示されています。特に黒曜石は、優れた石器の材料として重宝され、広範囲にわたって流通していました。

### 縄文時代の交易品

1. **ヒスイ**:日本では特に新潟県の糸魚川周辺が有名な産地で、縄文時代には装飾品として広く交易されていました。

2. **黒曜石**:日本各地に産地があり、特に長野県の和田峠や北海道の十勝地方が知られています。これらの産地から各地へ運ばれ、交易が行われていました。

3. **アスファルト**:自然アスファルトは接着剤として利用され、交易品として流通しました。

4. **貝殻**:装飾品や道具として利用され、特に南方からの輸入品も含まれていました。

### 黒曜石の交易

黒曜石は、石器の材料として非常に重要であり、鋭利な刃を作ることができるため、狩猟や加工に広く使用されました。日本国内では、黒曜石の産地として以下の地域が知られています。

- **和田峠(長野県)**:中央高地に位置し、縄文時代を通じて重要な供給源でした。

- **十勝地方(北海道)**:豊富な黒曜石資源があり、北海道全域に供給されていました。

朝鮮半島南の黒曜石は、日本の産地のほうが、白頭山(長白山)から輸入するよりも、はるかに近く、合理的な選択肢となります。そのため、日本産の黒曜石を使用していました。

縄文時代の交易は、単なる物資の交換にとどまらず、技術や文化の交流を促進する重要な役割を果たしました。黒曜石やヒスイのような貴重な資源は、広範囲にわたって流通し、人々の生活に不可欠な道具や装飾品として使用されました。これにより、地域間のつながりが強化され、縄文文化の多様性と発展が促進されました。

総じて、縄文時代の交易は、当時の人々の生活を支え、文化の交流や人の交わりを促進する重要な要素であり、国内外の産地からさまざまな資源を効率的に利用していたことがわかります。

縄文時代の船は、主に丸太をくり抜いた丸木船(丸木舟)であったと言われています。これらの船は、シンプルでありながらも効率的な水上交通手段として利用されていました。丸木船は、素材となる木材を手に入れやすく、製作も比較的容易であったため、縄文人の間で広く普及しました。

### 丸木船の特性と改良

1. **丸木船の基本構造**:丸木船は、丸太をくり抜いて作られたシンプルな船で、浮力と安定性がありました。特に河川や沿岸での移動に適していました。

2. **フロートの追加**:丸木船の安定性を高めるために、外側にフロート(浮材)を取り付けることが考えられます。フロートは、船の横揺れを防ぎ、より安全な航行を可能にします。これにより、丸木船の航海能力が向上し、より長距離の航行が可能となります。

3. **櫓(ろ)とオール**:縄文時代には、櫓やオールを使用して船を漕いで進むことが一般的でした。人力による漕ぎは、川や海岸沿いの移動に適しており、比較的ゆっくりとした速度で進みます。一般的な速度は、人が歩く程度の速さ(時速3〜5km)と言われています。

4. **帆の利用**:帆を使うことで、風を利用して船を進めることができ、航行速度が大幅に向上します。帆を装備することで、丸木船でも風向きによってはかなりの速度で移動することが可能です。帆を使用することで、時速10〜20km以上の速度に達することもありました。

### 縄文時代の船の航海能力

丸木船にフロートや帆を装備することで、縄文時代の船の航海能力は飛躍的に向上します。これにより、以下のような航行が可能となります。

- **沿岸航行**:フロートを使った安定性の向上により、沿岸や河川の航行が安全で確実になります。

- **短距離の海上航行**:帆を使うことで、短距離の海上航行が効率的に行われ、大陸や島々との交易が促進されます。

- **長距離の航海**:帆とフロートを併用することで、長距離の航海も可能となり、広範な地域との交易が実現します。

改良された船は、縄文時代の人々が広範な地域と交易を行うことを可能にしました。これにより、黒曜石やヒスイなどの資源が広範囲にわたって流通し、技術や文化の交流が進みました。船の航海能力の向上は、縄文文化の多様性と発展に寄与し、当時の社会構造や経済活動にも大きな影響を与えたと考えられます。

総じて、縄文時代の船の改良は、交易の発展と文化交流を促進し、縄文人の生活を豊かにした重要な要素でした。

58 『記・紀』に登場する船・舟 - 理系脳で紐解く日本の古代史

さいごに

日本最古の書物と言われている古事記は712年に編纂されました。だから、西暦700年以前は有史以前と言えます。その頃の世界では、以前考えらていたより交易が盛んだったようです。陸地には遊牧民もいましたので、馬やラクダを使って交易をしていたでしょう。正倉院にあるものは、それを物語っています。物の売買とともに、噂も伝わります。また、航海技術も色々あり、帆船であれば、大きな荷物を早く運べます。遠洋には出なかったかもしれませんが、陸沿いに遠回りしても公開のほうが早かったかもしれません。古代ローマ帝国は地中海の周りが領土で、現在のカイロ付近は、領土にしていました。紅海を通れば、アフリカ大陸を回らなくても東アジアまで、陸伝いに行けます。

古代史を捉える目には、現代の心理的効果や社交辞令の影響を排し、客観的かつ批判的に捉え、深く考察する必要があります。これにより、古代の実態をより正確に理解し、当時の社会や文化を深く掘り下げることが可能となります。