口頭弁論の再開

【最判昭56・9・24】

Q.最高裁は,口頭弁論再開における裁判所の裁量について,どのように考えているのでしょうか?

民訴法153条は「裁判所は,終結した口頭弁論の再開を命ずることができる」と規定しています。「できる」という文言は,最高裁が「いつたん終結した弁論を再開すると否とは当該裁判所の専権事項に属し、当事者は権利として裁判所に対して弁論の再開を請求することができない」として口頭弁論の再開が裁判所の裁量にかかる事項であることを判示していることを説明できます。

しかし最高裁は,「裁判所の右裁量権も絶対無制限のものではなく、弁論を再開して当事者に更に攻撃防禦の方法を提出する機会を与えることが明らかに民事訴訟における手続的正義の要求するところであると認められるような特段の事由がある場合には、裁判所は弁論を再開すべきものであり、これをしないでそのまま判決をするのは違法であることを免れないというべきである」として,弁論を再開しないことが裁判所にとっての行為規範のみならず評価規範に反することになる場合があることを示しています。

※「民事訴訟における手続的正義」を要求する法的根拠(具体的条文)は何でしょうか?

Q.「特段の事情」として,どのような点を指摘していますか?

まず,① 「上告人はAが原審の口頭弁論終結前に死亡したことを知らず、かつ、知らなかつたことにつき責に帰すべき事由がないことが窺われる」点です。

次に,②「主張は、本件において判決の結果に影響を及ぼす可能性のある重要な攻撃防禦方法ということができ」る転です。

そして,③「上告人においてこれを提出する機会を与えられないまま上告人敗訴の判決がされ、それが確定して本件各登記が抹消された場合には、たとえ右主張どおりの事実が存したとしても、上告人は、該判決の既判力により、後訴において右事実を主張してその判断を争い、本件各登記の回復をはかることができないことにもなる関係にある」点を指摘しています。

結論として最高裁は,本件のような事実関係のもとにおいては、「自己の責に帰することのできない事由により右主張をすることができなかつた上告人に対して右主張提出の機会を与えないまま上告人敗訴の判決をすることは、明らかに民事訴訟における手続的正義の要求に反するものというべきであり、したがつて、原審としては、いつたん弁論を終結した場合であつても、弁論を再開して上告人に対し右事実を主張する機会を与え、これについて審理を遂げる義務があるものと解するのが相当である」として,「弁論再開についての訴訟手続に違反した違法」を認定しています。

Q.この判例はどのように”使う”ことができるでしょうか?

百選4版41事件解説〔安西明子〕は,「特段の事情」を基礎づける上記①~③の事項をそれぞれ次のように整理しています。すなわち,ⓐ弁論終結前にその攻撃防御方法の存在を知らず,知らなかったことに当事者の帰責事由がない,ⓑ判決結果に影響を及ぼす可能性のある重要な攻撃防御方法を提出するための再開申請である,ⓒ弁論が再開されず判決が確定すると既判力により後訴で当該攻撃防御方法を主張できない,という3点の整理です。

当事者の手続保障が満たされなかった場合,「そもそも帰責事由なく提出できない場合には遮断効は及ばないとして,むしろ既判力論を再考しようとする」学説もあるようです。「手続的正義」の実現を当事者の手続保障に収斂させて考えれば,このような既判力の縮減という構成によることも考えられましょう。

もっとも,既判力の画一性を重視する方向の解釈を行おうとするならば,本判決のように係属中の訴訟の弁論再開という形で当事者の手続保障を図ることもひとつの方法であると考えられます。

お悩み解決:公共の危険

Q.刑法109条2項,110条において要求されている「公共の危険」とはなんですか?

放火から生じる危険は,(ア)焼損された建造物の内部にいる人に対する危険,(イ)焼損された物の外部にいる人・物に対して生じる危険に分けられます。対人被害を前提としない109条2項,110条においては,これらのうち(イ)の意味における危険の発生が問題となります。この危険を称して,「公共の危険」といいます。

その具体的内容について,最高裁は,108条,109条1項物件への延焼の危険に限られず,不特定または多数の人の生命,身体,財産に対する危険をいうとしています(最決平15・4・14)。この解釈は,公共の危険が生じる態様が様々であることを考えれば,108条,109条1項物件への延焼の危険に限定することは合理的でないことから,肯定することができます。これを非限定説と呼びます。

もっとも,非限定説によれば,公共の危険が認められる範囲が広くなりすぎる危険があります。そこで,非限定説のいうところの「危険」を制限的に考える方向の解釈が検討されるべきことになります。考え方としては,①「財産」についてある程度財産的価値の高い重要な財産に限定する考え方,②「燃え広がり」から生じる危険に限定する(有毒ガス被害や消火活動時の事故被害等は含まない)考え方(LQ各論307頁),③「物理的な延焼可能性」を考慮したうえ,延焼の危険が「財産」のみに及んだ場合には一定規模の危険性の発生が要求されるとする考え方(工藤北斗論証)などがあります。

Q.「公共の危険」の内容を解釈により確定したうえで,具体的事案におけるその発生の有無は,どのように判断するのでしょうか?

行為当時の一般人の危険感によって判断する,という考え方もあります。

しかし,客観的には実際に被害が生じる蓋然性がなかったのに,一般人の危険感のみを根拠に処罰することは正当でないとも考えられます。これによれば,公共の危険の発生の有無の判断は,客観的に不特定または多数の人の生命,身体,財産に対する危険が発生する

焼損対象物(例えばバイク)の付近に存在した延焼可能性のある財産(例えば自動車)について,①実際にその財産が何らかの物理的影響を受けた(自働車が炎の熱によりゆがんだ等)場合には,そのことをもって公共の危険の発生を認定することができます。対して,②実際にはその財産が何らの物理的影響も受けなかった(自働車は無傷であった等)場合には,焼損対象物の燃焼状況,気象状況,燃焼実験の結果等から,その財物に対する延焼可能性を客観的に認定することによって,公共の危険の発生を認定することになります。

Q.108条〔現住建造物等放火〕,109条1項〔非現住建造物等放火〕では,条文上「公共の危険」の発生が構成要件とされていません。これらの罪において「公共の危険」はどのように扱われるのでしょうか?

従来の多数説は,現住建造物等放火罪,非現住建造物等放火罪では,条文上の要件が満たされることで公共の危険の発生は擬制されるから,あえて明文の要件として公共の危険の発生が要求されていないのだ,と考えてきました。

公共の危険(不特定または多数の人の生命,身体,財産に対する危険)の発生は,放火罪全般における共通の処罰根拠だと考えられます。これによれば,108条,109条1項においても,公共の危険の発生を欠けばその処罰根拠が妥当しないということになります。

そして,108条,109条1項の条文上の要件がみたされても,公共の危険は発生しないという場合がありうると考えるのであれば,条文上の要件を満たすことによる公共の危険の発生の「擬制」は妥当ではありません。そこで,事案において公共の危険が発生しないのであれば,108条,109条1項の罪は成立しないという処理をすべきことになります。もっとも,このような解釈には,構成要件として条文上要求されていないものを付加するという点で,条文解釈としての苦しさを抱えている(公共の危険が発生しない場合,犯罪成立要素のうち何を否定することで不成立という結論を導くのかがよくわからない)という欠点があるといえます。

これに対して,従来の多数説のように,108条,109条1項の条文上の要件がみたされれば,同時に公共の危険が発生したとみなすという法的判断がなされていると考え,かつそれは妥当であると考えるのであれば,事案の検討に当たって考慮すべきは明文の要件のみであり,具体的な公共の危険の発生の有無は検討を要しないことになります。もっとも,このような解釈には,108条,109条1項ではかならずしも公共の危険の発生が「擬制」できるほどの構成要件が設定されていないのに,具体的な公共の危険の発生の有無を検討せずに罪の成立を認めてしまうことは,放火罪の処罰根拠が妥当しない場合にも罪の成立を認め得ることになってしまうという欠点があるといえます。

※前者の考え方では,108条,109条1項の「重罰根拠」(前述(ア)の危険)と放火罪一般の「処罰根拠」(=公共の危険の発生,前述(イ)の危険)を分離して考え,「重罰根拠」が妥当する場合において,必ずしも「処罰根拠」が妥当するとは考えないことになります。対して後者の考え方では,「重罰根拠」は「処罰根拠」をも内包したものであると考え,「重罰根拠」を具体化した条文上の構成要件がみたされれば,当然に「処罰根拠」である公共の危険の発生も認められるという考え方をとることになるのだと思われます。

Q.「公共の危険」の認識・予見は,故意の認識対象になるのでしょうか?

判例は,認識対象ではないと考えています(最判昭60・3・28)。

この考え方の理由づけとしては,110条1項の「よって」という文言は結果的加重犯であることを表しており,加重結果についての認識は不要と考えるのが文理解釈上妥当である,というものが考えられます。

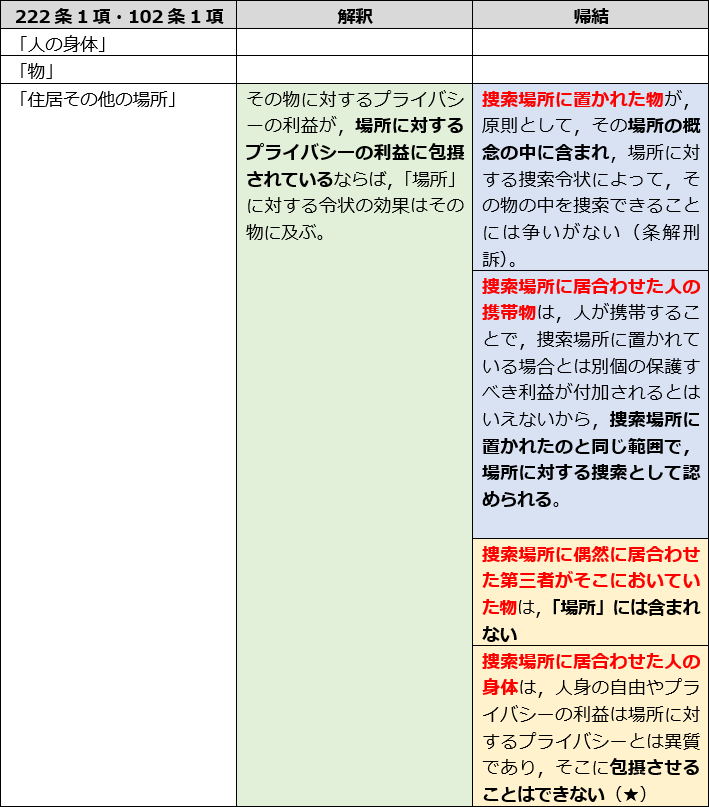

令状yによる捜索の範囲

★人の身体に対する捜索

東京高判平6・5・11によれば「場所に対する捜索差押許可状の効力は,当該捜索すべき場所に現在する者が当該差し押さえるべき物をその着衣・身体に隠匿所持していると疑うに足りる相当な理由があり,許可状の目的とする差押を有効に実現するためにはその者の着衣・身体を捜索する必要が認められる具体的な状況の下においては,その者の着衣・身体にも及ぶと解するのが相当である」と判示し,場所に対する令状の効力として人の身体に対する捜索が可能である余地を示しています。

しかし,川出教授は,「そのような事実によって,両者が持つ利益の異質性が解消されるわけではない」(百選7版49頁)として,上記の処理に反対しています。

東京高判平6の処理によらない場合,捜索場所に居合わせた者が,捜索中または捜索の開始直前に,捜索場所にあった捜索の対象物あるいは差押え目的物を身体・携帯物に隠匿した疑いが十分にあるときは,捜索・差押えの「必要な処分」(222条1項・111条1項本文)として,妨害行為を排除して原状に回復するために,合理的に見て必要かつ相当な処分を行うことができると解釈することによって,着衣・携帯物に隠匿された物を取り出すことができることになります。

*最決平6・9・8刑訴百選7版48頁(川出),古江107頁以下を参照しました。

再逮捕・再勾留

Q.刑訴法上,再逮捕はおよそ可能なものとされているのでしょうか?

刑訴法199条3項は,「同一の犯罪事実についてその被疑者に対し前に逮捕状の請求又はその発布があったときは,その旨を裁判所に通知しなければならない」としており,同一の犯罪事実について再逮捕ができる場合が存在することを示しています。したがって,刑訴法上,再逮捕は可能なものとされているといえます。

Q.再逮捕を認めるべき実質的理由としては,どのようなものが挙げられますか?

前の逮捕が適法であることを前提とした場合,捜査の流動性にかんがみて,同一の事件について逮捕→いったん釈放→再度の身体拘束というステップをふむ必要が生じることも考えられます。このような過程を一切ゆるさないとするのは現実的ではありません。このことが,再逮捕を認めるべき実質的理由となります。

Q.いかなる場合に再逮捕を認めるべきかについての基準は,どうなりますか?

199条3項は,逮捕と釈放の繰り返しによる不当な自由侵害が生じるのを防ぐために,裁判所に再逮捕である旨を通知することを求めているといえます。そこで,再逮捕が許容されるのは,逮捕と釈放の繰り返しによる自由侵害をしのぐ,再逮捕を行う合理的な理由がある場合に限定されるという基準を立てることが可能です。

Q.「合理的な理由」のあてはめは,どのようになるでしょうか?

先行逮捕が適法であることを前提とします。

まず,(Ⅰ)被逮捕者が,引致後留置中に逃亡した場合。

次に,(Ⅱ)被逮捕者をいったん釈放した場合には,①重要な新証拠を発見し,または逃亡・罪証隠滅のおそれの復活などの新事情が出現し,かつ②被逮捕者の利益と対比してみても再逮捕は真にやむを得ないといえる(勘案すべき事情として,事案の重大性,事情変更による再逮捕の必要度,先行逮捕・勾留の身体拘束期間とその間の捜査状況)とき。

これらの場合には,再逮捕は身体拘束の不当な蒸し返しではなく,再逮捕を行う合理的な理由があるといえます。

Q.先行する逮捕が違法な場合には,どうなりますか?

先行する逮捕に重大な違法がある場合,【違法逮捕と勾留 - コム朝日記】で議論しているように,その逮捕に続く勾留請求は,司法の無瑕性及び将来の違法捜査抑止の観点から却下されますから,この却下によって既に司法によって逮捕手続の違法宣言がなされており,司法の無瑕性の保持の要請や違法捜査抑止の要請は相当程度みたされているといえます。

したがって,先行逮捕に勾留請求が却下されるような重大な違法がある場合であっても,再逮捕が認められる場合はあってよいと考えられます。そこで,極めて重大な違法がある場合において,犯罪の重大性,再逮捕を許さないことが捜査に及ぼす影響などを考慮して,再逮捕を不可とすべきと考えます。

※ もっとも,先行する逮捕に重大な違法がある場合に,勾留請求以前に捜査機関がいったん釈放したうえで改めて適法な手続により逮捕するというケースにおいては,上述のようなロジックを採用できないのではないかとも考えられます。このようなケースでは,勾留請求の却下というかたちで司法による逮捕手続の違法宣言がなされていないからです。

ただし,このようなケースにおいても,〈違法逮捕→勾留請求せず釈放→改めて適法に逮捕→勾留請求〉という経過をたどれば,結局さいごの勾留請求は当初の違法逮捕を理由に却下されることが予想されます。そして,捜査機関としては,この勾留請求却下をもって司法による違法宣言がなされ,司法の無瑕性及び将来の違法捜査抑止の要請は相当程度みたされたという論理で,さらに再(々?)逮捕を行うことが考えられます。その逮捕が許されると考えるならば,結局上述のロジックによるのと同じ結論が導かれるともいえます。

違法逮捕と勾留

Q.逮捕手続に違法がある場合,それに引き続く勾留請求は却下されるのでしょうか?

刑訴法207条5項ただし書きは,206条2項の規定により勾留状を発することができない場合には勾留請求が却下されることを定めています。

206条2項では,203条から205条までの制限時間を遵守しなかったという手続の違法がある場合に勾留状を発することができないとされています。ここでは,制限時間不遵守という重大な手続違反をとらえて,勾留請求が許されないという効果が規定されています。そうであるならば,法的根拠のない違法な拘束のうち,制限時間不遵守の場合に限って勾留を許さないとする合理的な理由はありません。

そもそも,司法の無瑕の確保および将来の違法捜査抑止の観点からは,前の手続に重大な違法がある場合には,後の手続の効力を否定することが必要となります。

そこで,勾留請求に先行する逮捕手続の瑕疵のうち,明文ある身体拘束期間制限超過に匹敵するような重大な違法が認められる場合には,勾留請求は却下されるべきと考えることができます(酒巻)。

*古江60頁以下を参考にしました。

行政警察活動における任意処分と強制処分

<米子銀行強盗事件の判断枠組み>